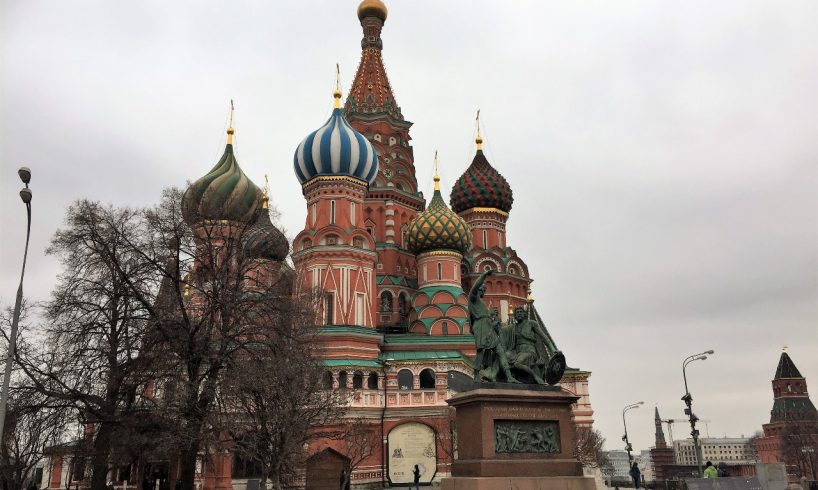

Москва времен Ивана Грозного. Множество церквей. Красная площадь. И практически голый человек, в холод и жару бродящий по улицам. Человека боялись и уважали. Даже сам царь. Народная память о нем сохранилась в веках. Кому не известен Храм Василия Блаженного? Это уже визитная карточка Москвы.

Это на самом деле храм Василия Блаженного?

Этот храм официально называется «Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву», или попросту Покровский собор. Почему «на Рву»? Потому что этот ров действительно существовал и был назван Алевизовым по имени строившего его архитектора Алевиза Фрязина. Ров был весьма впечатляющим и достигал глубины 13 метров. В наши дни этого рва больше нет. Но, разумеется, всем он известен как «Храм Василия Блаженного».

Ну и почему это «Храм Василия Блаженного»?

В стародавние времена на Руси очень уважали юродивых. Московский блаженный по имени Василий был особо любим москвичами за свой незлобивый нрав. Кроме того, говорят он имел дар предвидения и не отказывал людям в ответе. И к нему шли люди с вопросами, конечно такой дар в народе быстро стал известен. До самого царя рассказы дошли. После смерти его похоронили у стен строящегося собора. Сын Ивана Грозного – Федор Иоаннович – канонизировал Василия блаженного в 1586 году и через два года над могилой блаженного Василия был пристроен придел. Только этот придел был достаточно просторным и отапливался в зимнее время. Поэтому народ предпочитал службы именно в этом приделе, говоря: «Пойдем к Василию блаженному». Так название одного придела стало народным и закрепилось за всем храмом.

Признано, что мощи Василия Блаженного чудотворны

Юродивый Василий Блаженный проповедовал на улицах Москвы милосердие и помощь близким. В жару и страшный холод ходил почти обнаженный, а в знак покаяния и как симол покаяния и приношения себя в жертву ради Христа, носил тяжелые вериги. Так как, что он обладал даром ясновидения, люди слушали его. Он даже предсказал Великий московский пожар 1547 года. Неоднократные случаи исцеления прихожан наблюдались над могилой Василия Блаженного. Случаи исцеления продолжаются и в наши дни. Рака с мощами Василия Блаженного бережно хранится в храме.

Правда ли, что Иван Грозный выколол глаза строителям храма?

Ученые до сих пор не сошлись во мнении, кто же строил храм? Официально считается, что зодчими были два человека: Плотник Яковлев и Барма. Но даже это оспаривается. Говорят, что архитектор был только один: Иван Яковлевич Барма, прозванный в народе – Плотник. По легенде, царь Иван Грозный приказал ослепить обоих зодчих, чтобы они не смогли повторить или даже превзойти свой шедевр. Однако, это не более, чем миф, хоть и красивый. Согласно летописям, Иван Барма упоминается и при строительстве других соборов.

Хотел ли Наполеон перенести храм в Париж?

В своих походах Наполеон грабил всё, что ему нравилось. Награбленное в разных странах он перевозил в Париж. И когда он в 1812 году занял Москву, то, разумеется, ему очень захотелось перенести храм в Париж. Уж больно храм был красив и необычен. К счастью, технические возможности того времени не позволили этому произойти. Раз нельзя увезти – надо уничтожить! Француза обложили собор взрывчаткой и зажгли фитиль. Собравшиеся вокруг храма горожане молили о спасении храма. И чудо произошло: небо послало проливной дождь, потушивший фитиль.

Василий Блаженный спас свой храм. Но Наполеон все равно унес из храма все, что смог унести. Прихожане храма после ухода Наполеона не только восстановили украденное и разрушенное, но и обнесли храм со стороны реки чугунной оградой, отлитой по проекту известного архитектора О. Бове. Стало даже красивей.

Собор и Сталин

Храм пережил тяжелые времена Октябрьской революции, но был на волосок от сноса после революции. Настоятель собора Иоанн Восторгов был расстрелян в 1918 году. В 1921 году из храма вывезли всё ценное, а само здание передали Историческому музею. В 1929 году богослужения в нём запретили, и он был превращен в музей. Так многие уникальные храмы по всей стране стали складами или планетариями.

В 1930-е годы рьяный соратник Сталина Яков Каганович, ответственный за реконструкцию Москвы, предложил Сталину освободить Красную площадь от лишних строений, в том числе снести Храм Василия Блаженного. Он принес вождю макет Красной площади и затем убрал с него собор. Коганович объяснил, что собор мешает проведению парадов. Говорят, что Сталин в ответ произнес фразу: «Лазарь, поставь на место!»

Более вероятно, что храм спас известный московский реставратор Пётр Барановский. Он посылал Сталину нескончаемые телеграммы с просьбой сохранить храм. Барановского даже пригласили в Кремль на заседание ЦК ВКП(б) по этому вопросу. Говорят, что Пётр Барановский даже встал на колени, умоляя не разрушать храм. Такое яркое выражение чувств, якобы, подействовало. Храм нас радует и сегодня.

А действует ли собор в наши дни или это только музей?

Историко-архитектурный музей открыли в соборе в далеком 1923 году. Даже тогда, в советское время, богослужения в соборе все равно проходили, но только до 1929года. Затем война с религией победила. Но в 1991 году богослужения в храме возобновились по воскресеньям, а еще, разумеется, 15 августа, в день памяти Василия Блаженного. И, конечно, в день Покрова Пресвятой Богородицы, которую считают покровительницей храма.

Как всё начиналось?

Царь Иван IV Грозный в середине XVI века приказал построить на Красной площади рядом со Спасскими воротами храм. Этот храм он посвятил своей победе над Казанским ханством, в знак благодарности.

По официальной версии Святитель Московский митрополит Макарий предложил основную композицию храма. Версий о том, каким должен был быть изначально храм много, но главное, что в результате получилось: 8 церквей вокруг центральной Покровской церкви.

Сам храм был построен из кирпича, очень необычного на тот момент материала. Фундамент и цоколь был построен из белого камня.

Здание строилось на песчаном влажном грунте. Из-за этого нельзя было сделать глубокий фундамент. Поэтому было решено, что массивный храм будет опираться на состоящий из нескольких помещений подклет. Нижний этаж имеет в высоту шесть метров и ширину стен три метра.

Белый камень фундамента – это белый известняк. Он хорошо впитывает влагу, что хорошо в случае подтопления.

Вся основа здания напоминает пчелиные соты и поэтому имеет повышенную прочность. На подклетах установлены восьмиугольные основы, на которых построены церкви.

Наши предки были довольно сообразительными. Чтобы акустика в соборе была хорошей, в стены заложили глиняные горшки голосники горловинами внутрь помещений. Кроме того, это облегчило давление на несущие стены храма.

Глядя на собор сверху видно, что 8 церквей, окружающие центральную, создают четкую геометрическую фигуру – Вифлеемскую звезду, символ Пресвятой Богородицы.

Бумага, акварель, графитный карандаш. Третьяковская галерея, Москва.

Интересно, что из-за этого у собора нет одного главного фасада: все фасады выглядят основными. Собор имеет высоту более 60 метров и неудивительно, что долгие годы он был самым высоким зданием Москвы.

Новый собор построили очень быстро – всего за шесть лет (1555-1561). Митрополит Макарий освятил собор 12 июля (29 июня по старому стилю) 1561 года. Кроме того, каждая церковь получила своё отдельное посвящение.

Интересно, что первоначально, сразу после окончания строительства, собор не был таким цветным и легко узнаваемым. Он был расписан в технике фрески под кирпичную кладку с периодически вставленными цветными изразцами. И лишь в XVIII веке, когда императрица Екатерина II выделила деньги на ремонт храма, он приобрел современное разноцветие в росписях и куполах.

Центральная церковь

Центральная церковь посвящена в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Это самая высокая церковь храма — её высота составляет 47,5 м.

Стоящий в настоящее время в церкви иконостас был пененесен сюда из кремлевской церкви Черниговских чудотворцев, разобранной в 1770 году. Украшенный позолоченными литыми прокладками, каркас иконостава изготовлен из делева.

Стены справа от иконостаса стены украшены сюжетной живописью XIX века.

Восточная церковь

Восточная церковь была освящена во имя Святой Живоначальной Троицы.

Это одна из четырех самых больших церквей храма, двухъярусный восьмигранный столп которой завершается световым барабаном и куполом . Высота её — 21 метр.

Церковь отличает необычная низкая высота царских врат и три ряда икон над ними, образующие три канонических чина.

Юго-восточная церковь

Её освятили во имя новгородского святого, преподобного Александра Свирского. Это одна из четырех малых церквей, высота её 15 метров, а площадь – всего 12,32 кв. метра.

Юго-западная церковь

Освящена во имя новгородского святого, преподобного Варлаама Хутынского. Особенностью церкви является апсида неправильной формы, из-за чего царские врата смещены вправо.

Западная церковь

Эта церковь освящена в честь праздника Входа Господня в Иерусалим. Представляет собой восьмигранный двухъярусный столп.

Интересно, что до сих пор в церкви сохранены следы от осколков снаряда, попавшего в неё во время обстрела Кремля в ноябре 1917 года.

Северо-западная церковь собора

Освящена во имя святителя Григория, просветителя Великой Армении. В этой церкви царские врата смещены влево из-за нарушения внутреннего пространства, связанного с необходимостью иметь проход между этой церковью и центральной – Покрова Богородицы.

Что интересно, на куполе придела установлен не крест Армянской Апостольской Церкви, а провославный.

Северная церковь собора

Она имеет необычное для русских храмов посвящение во имя христианских мучеников Киприана и Иустины.

В 1780-х годах в церкви появилась масляная роспись. На стенах представлены сцены жития святых: в нижнем ярусе — Адриана и Наталии, в верхнем — Киприана и Иустины.

Южная церковь

Освящена во имя Великорецкого образа Николая Чудотворца. Одна из больших и имеет высоту 28 метров.

Северо-восточная церковь собора

Церковь освящена во имя трёх Патриархов Константинопольских: Александра, Иоанна и Павла Нового. Является одной из малых церквей собора и имеет высоту 14,9 метров.

В пятиярусном иконостасе сочетаются барочные и классические.

Придел Василия Блаженного

Только в этой церкви храма проходят службы

Придел был пристроен к собору в 1588 году над могилой святого Василия Блаженного уже после его канонизации. Чтобы об этом не забыли, на стене даже есть об этом запись.

Галереи и крыльца

Центральную церковь Покрова Богородицы окружает внешняя обходная галерея, проходящая по периметру всех церквей храма. Первоначально храм окрежали деревянные галерем-гульбища, но во время реставрации храма в 1680 году они были заменены на кирпичные.

Галерея в конце XVII века была расписана растительным орнаментом.

Тайны, купола и клады

Первоначально храм Василия Блаженного венчали 25 золоченых куполов. Они символизировали Господа и старцев у его трона. Сегодня мы можем любоваться только 10 куполами. Каждый из них отличается своей отделкой и расцветкой. Так что все строение и каждый отдельный фрагмент уникален.

В 30-ые годы прошлого века во время реставрационных работ был обнаружен потайной ход в подклет. О том, что существует лестница из церкви в подклет никто и не догадывался. Все было замуровано. Считается, что в тайниках нижнего этажа богатые горожане хранили свои ценности и даже, что там же хранилась царская казна. Поговаривают, что и сегодня под храмом сохранились тайные комнаты. И всегда находятся смельчаки и охотники за кладами, но что они найдут мы можем и не узнать, может казну Ивана Грозного?

Сейчас в подклете экспонируются некоторые иконы.

Храм много раз горел, перестраивался, но всегда возвращался к жизни. Еще более красивым. Не случайно, что в 1990 году организация ЮНЕСКО внесла храм Василия Блаженного в список мирового культурного наследия.

Когда была в Москве я так и не зашла в храм. Подумала, а что там может быть интересного внутри. А жаль. Надо было зайти. Спасибо за статью

Да, надо было зайти. Спасибо

Всегда хотела попасть в этот Храм, и вот теперь обязательно зайду. Особено прочитав вашу статью. Спасибо

Обязательно зайдите. И спасибо вам за то, что прочли нашу статью

ХААА,АВТОР РЕАЛЬНО ПОСТАРАЛСЯ